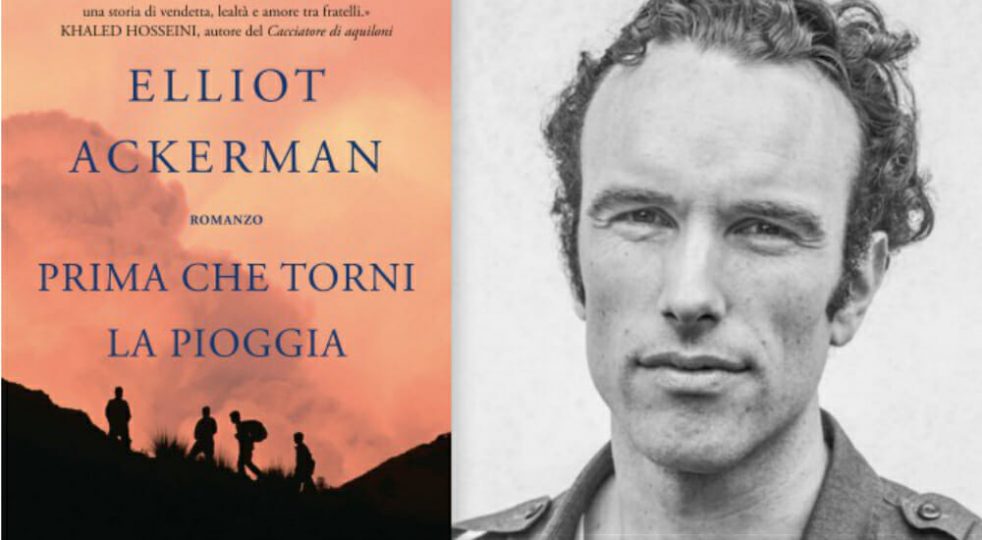

Aziz e Ali vivono in un villaggio afgano. Un giorno alcuni uomini armati assalgono il villaggio: Aziz e Ali sono gli unici a salvarsi. Inizia così per i due fratelli un pellegrinaggio in un paese sconvolto dalla guerra, fatto di sacrifici e scelte pericolose... "Prima che torni la pioggia" è l'acclamato esordio narrativo di Elliot Ackerman - Su ilLibraio.it un capitolo

Aziz e il fratello maggiore Ali vivono in un villaggio afghano, sotto le imponenti montagne dell’Hindukush. Un giorno qualunque tutto cambia: il giorno dell’irruzione nel villaggio di un gruppo di uomini armati. Unici scampati al tremendo attacco, i due ragazzini trovano rifugio in un orfanotrofio. Ali decide di assumersi le proprie responsabilità di fratello maggiore e di mandare Aziz a scuola con quei pochi soldi che riesce a guadagnare. Ma gli uomini armati stanno per tornare e per colpire di nuovo. Una bomba talebana esplode nella piazza del mercato e Ali rimane sfigurato. In ospedale Aziz incontra un suo compatriota in uniforme dell’esercito statunitense e scopre l’esistenza della Special Lashkar, una milizia afghana alleata a coloro che aveva sempre considerato nemici. È l’unica via per regalare al fratello una vita degna di essere vissuta. Non più ragazzo e non ancora uomo, Aziz decide di unirsi alla milizia. Sarà un viaggio dentro un conflitto brutale e assurdo, in cui faticherà a trovare il suo posto.

In libreria per Longanesi, Prima che torni la pioggia di Elliot Ackerman rappresenta l’impatto che decenni di guerra – a partire dall’occupazione sovietica negli anni ’80 – ha avuto sulla popolazione afghana. Lo scrittore, classe 1980, ha passato otto anni nell’esercito statunitense, sia come soldato semplice sia come ufficiale di operazioni speciali. Croce di bronzo al valore militare e veterano decorato per la seconda battaglia di Falluja, più recentemente ha servito la Casa Bianca nel Governo Obama. Attualmente vive a Istanbul con la moglie e i due figli e come giornalista freelance si occupa della guerra civile siriana.

Per gentile concessione dell’editore, su ilLibraio.it pubblichiamo un estratto del romanzo:

Molti diranno che non sono un uomo onesto, ma sono sempre rimasto fedele a me stesso. È una forma di onestà, secondo me.

Sono il fratello di Ali. Veniamo da un villaggio che non esiste più e la nostra famiglia non era né numerosa né benestante. La guerra, che c’è stata dopo i russi e prima degli americani, ci ha portato via i genitori. Di loro ho solo vaghi ricordi. Il kalashnikov di mio padre nascosto nella catasta della legna accanto alla porta, lui che lo pulisce, che olia i pezzi con uno straccio unto, e l’odore del metallo, il senso di sicurezza. Il segreto di mia madre, quello che mi aveva confidato. Una volta al mese contava il denaro che mio padre guadagnava combattendo sulle montagne e coltivando la terra. Mandava me e Ali dal nostro villaggio, Sperkai, al grande bazar di Orgun, a due giorni di cammino. Al bazar di Orgun vendevano tutto: oli e spezie per cucinare, candele per illuminare la nostra casa e tessuti per rammendare i vestiti, ma mia madre mi incaricava sempre di fare un acquisto speciale. Prima che partissimo, mi metteva in mano una moneta in più, rubata a mio padre. Fra le bancarelle affollate del bazar, mi sottraevo allo sguardo vigile di mio fratello e le compravo un pacchetto di sigarette: alle donne era proibito fumare.

Quando tornavamo a casa, mettevo il pacchetto nel suo nascondiglio: la culla in legno di betulla in cui aveva dondolato me e Ali da neonati. La nostra casa di fango era piccola, due stanze con il tetto di paglia e un cortile nel mezzo. La culla si trovava nella stanza che dividevo con Ali. Mia madre non l’avrebbe mai buttata. Era l’unica cosa che le appartenesse davvero. Di notte, dopo che eravamo tornati dal bazar, si intrufolava in camera nostra, e i suoi piccoli sandali scivolavano sui tappeti che coprivano il pavimento di terra battuta. Con la mano proteggeva la fiamma della candela, la cui luce smorzata proiettava ombre sul suo giovane viso, invecchiandola. Gli occhi, uno marrone e l’altro verde, un miracolo o un difetto di nascita, guizzavano guardandosi attorno. Si chinava sulla culla, premurosa come un tempo, quando ci prendeva in braccio per allattarci. Passava le dita fra le lenzuola che avevano avvolto me e mio fratello e, quando trovava il pacchetto che le avevo lasciato, usciva in cortile. Io mi riaddormentavo con il tenue profumo del tabacco appena fuori dalla porta.

Quel segreto mi avvicinava a mia madre. In seguito mi sono spesso domandato come mai si fosse affidata a me. Qualche volta ho pensato che fosse perché ero il suo preferito. Ma non era questo il motivo. La verità è che riconosceva in me la sua stessa abilità nell’inganno.

Come la maggior parte degli uomini, mio padre coltivava un piccolo appezzamento. Sapeva quanto fossero complesse le mansioni più elementari: attingere al flusso incostante di un karez sotterraneo, bagnare i campi con le sue acque, sistemare un masso sulla curva di un fosso per l’irrigazione in modo che la corrente non lo erodesse. Lo insegnava a me e ad Ali. Crescevamo lavorando al suo fianco, e la terra ci legava l’uno all’altro quanto il sangue.

Nei mesi caldi mio padre andava sulle montagne a combattere. Il suo gruppo era affiliato alla rete Haqqani e in seguito si unì a Hezb-e Islami, ma le alleanze cambiavano spesso. Mio fratello mi disse che quando mio padre fu ucciso il suo gruppo era di nuovo con gli Haqqani, ma allora combattevano tutti sotto i talebani. Per un bambino quelle cose volevano dire poco. A volte mi chiedo se per un uomo sia così diverso.

Quando vidi i miei genitori per l’ultima volta era estate. Contravvenendo agli ordini, il gruppo di mio padre era tornato a casa prima del previsto. Si erano ribellati ai talebani perché pretendevano che estorcessero un pedaggio per il transito lungo una strada. A quei tempi non ci capivo nulla. Quell’ultima mattina mio padre rimase a letto fino a tardi mentre mia madre preparava la colazione in cortile. Io e Ali non avevamo nulla da fare nel campo e a un certo punto ci stancammo di aspettare che lui si alzasse. Mia madre, stufa di avere tra i piedi due ragazzini inquieti, ci spedì a raccogliere pinoli per il pranzo. Ci allontanammo dal villaggio, verso i grandi alberi che crescevano lungo un crinale. Ali si arrampicava sui tronchi e ne scuoteva i rami; io raccoglievo le pigne cadute e le spaccavo con i sassi per estrarre i pinoli.

Quell’anno Ali era diventato abbastanza forte da arrampicarsi fino in cima. Con le lunghe braccia afferrava i rami sopra di lui mentre con i piedi si spingeva sicuro. Si fermava solo quando non gli restavano altri rami per salire più in alto. Quando ero io ad arrampicarmi, invece, controllavo tutti i rami, strattonandoli per assicurarmi che reggessero il peso.

Lui stava per compiere tredici anni e presto non sarebbe più stato un bambino. Ogni anno mia madre comprava una pezza di tessuto e cuciva abiti nuovi. Erano per Ali, io mi prendevo i suoi vecchi. E siccome era più robusto di me, non avevo mai un vestito della misura giusta.

Non eravamo molto istruiti. Da bambina, mia madre aveva imparato a leggere e a scrivere in una scuola costruita dai russi. L’aveva insegnato anche a noi, ma niente di più. Mio padre non era mai andato a scuola. Invece di studiare con i russi, li aveva combattuti. Dato che ormai Ali era abbastanza grande per viaggiare da solo, mio padre aveva in mente di mandarlo alla madrasa di Orgun.

«Che cosa imparerai?» gli chiesi, alzando la testa e guardandolo fra i rami dei pini.

«Non lo so. Se lo sapessi, non avrei bisogno di andarci.»

«Partirai in autunno?»

«Sì, Aziz, ma ci vedremo al bazar. E tra due anni, quando sarai abbastanza grande, magari ci verrai anche tu.»

Ali scosse un ramo e attorno a me caddero altre pigne. Le ruppi con i sassi. Avevo le tasche quasi piene di pinoli quando udii il rombo di un motore in lontananza. Lui mi fece un cenno e mi arrampicai anch’io sull’albero.

Dopo successe una cosa che non capii. A ripensarci sembra di essere su un sentiero in quota in mezzo alla nebbia: percepisci le montagne intorno ma non le vedi. Prima ci fu la polvere sollevata dalla gente che scappava. Dietro la polvere arrivava un grosso camion e molti altri più piccoli. Sospingevano gli abitanti del villaggio come una scopa che puliva le strade. Sul cassone del camion più grande c’era un container. In mezzo alla polvere e alla calura, vidi alcuni uomini armati. Somigliavano a mio padre, eppure si misero a sparare contro quelli che scappavano.

Cercai di scendere dall’albero, ma Ali mi trattenne. Restammo nascosti tra i rami. Continuavo a pensare la stessa cosa: anche mio padre ha un fucile, quegli uomini devono conoscerlo. In breve la sparatoria terminò. I vivi e i morti vennero rinchiusi insieme dentro il container. Cercai mio padre, ma non lo vidi da nessuna parte. Gli uomini armati andavano di casa in casa, dando fuoco ai tetti di paglia. Nonostante tutto, cercavo di restare calmo. Mio padre aveva un fucile. Non poteva succedergli nulla di male.

L’incendio divampò per tutta la giornata. Il vento cambiò e ci soffocò con il fumo della nostra casa. Non avevamo acqua. Le fiamme si estinsero nella notte, ma fu un sollievo di breve durata. Affamati e assetati, al mattino tornammo al villaggio. Il camion e il container erano spariti e Sperkai era deserta, un ammasso di braci. In casa nostra i tappeti erano poco più che cenere sparsa sul pavimento. La culla di mia madre era ridotta a un mucchio di assicelle carbonizzate, ma il kalashnikov di mio padre era ancora nascosto vicino alla porta, in mezzo alle braci della catasta di legna. Feci per prenderlo, ma Ali mi allontanò la mano con un colpo secco. A lui non interessava.

«Questa non è più casa nostra», disse.

Mi strinsi la mano al petto. Bruciava per lo schiaffo di Ali. Aprii la bocca per parlare, ma la gola mi si riempì del dolore per tutto quello che avevo perso. Deglutii e chiesi: «Dove andremo?»

«Tu verrai con me», rispose, come se lui fosse una destinazione.

Prendemmo la strada per Orgun, che conoscevamo bene. Là speravamo di trovare lavoro e magari notizie dei nostri genitori. Ogni giorno mendicavamo per strada, con le auto che ci sfrecciavano accanto. Gli edifici grigi si innalzavano di molti piani, un flusso di persone entrava e usciva. Noi ci accovacciavamo davanti alle porte. Eppure, nonostante la gente, Orgun avrebbe potuto essere deserta: non vedevamo mai due volte la stessa faccia. Quelli che ci guardavano ci compativano, come se fossimo condannati. Ali era quasi un uomo, ma senza famiglia tornava a essere un bambino.

Una volta, a Sperkai, un ragazzino più grande mi aveva spaccato il labbro in una rissa. Quando mio padre vide il taglio, mi portò a casa del ragazzino. Sul cancello, pretese che il padre desse una cinghiata al figlio. Quello si rifiutò e lui non glielo chiese un’altra volta. Lo colpì in viso, spaccandogli il labbro come suo figlio aveva fatto con me. Senza nemmeno dargli il tempo di rimettersi in piedi, ce ne andammo: la faccenda era sistemata. Sulla via di casa, mio padre mi parlò della badal, la vendetta. Mi disse che un uomo pashtun aveva l’obbligo di vendicarsi quando era in gioco il nang, il suo onore. A Orgun lo sguardo degli estranei mi faceva desiderare ardentemente che un giorno mio padre potesse tornare e compiere la badal contro quelli che avevano compatito i suoi figli.

Io e Ali mendicavamo dalla mattina alla sera. Di notte lasciavamo Orgun e attraversavamo l’altopiano desertico per raggiungere le colline che circondavano la città. Lì riposavamo insieme ad altri ragazzi senza famiglia. Dividevamo con loro una fenditura del terreno o le braci di un fuoco ormai consumato, quasi senza conoscerci, con le nostre ombre che si mescolavano nel sonno. Qualcuno restava per un paio di notti e non si faceva più vedere, altri rimasero per anni. Ali mi raccomandava di non fare amicizia con quei ragazzi. Non si fidava di nessuno che fosse povero come noi.

Vivemmo così per due inverni.

(continua in libreria)

Fonte: www.illibraio.it

Commenti